今回は自閉スペクトラム症(ASD)と限局性学習障害(LD)についてです。

年々数が増えている傾向にある発達障害。

特別支援の視点が求められる現代の教員において、児童生徒理解のためにも発達障害についての理解を深めていきましょう。

自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム、もしくはASD)とは

自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係が苦手で強いこだわりをもつ発達障害の一つです。

近年では、早ければ1歳半の乳幼児健康審査でその可能性を指摘されることがあります。

ASDはこれらの特性が少しでもあることによって生活に支障をきたします。

周りの人間がサポートできるよう、その特徴を理解しておく必要があります。

社会的コミュニケーション、相互作用の障害

- 社会的感情の相互関係の欠如

- 非言語コミュニケーションの問題

- 年齢相応の社会関係の困難さ

などがあります。

行動の特異性(同一所持、こだわり)

- 儀式的行動や常同的な反復行動

- 感覚の特異性や興味関心の特異性・狭さ

などがあります。

ASDの特徴

ASDは、知的能力が高い場合と遅れが見られる場合で、その特徴も変わってきます。

知的能力が高い場合

- 空気が読めない(嫌がっているのに気がつかない)

- 暗黙のルールがわからない(順番に話す、など)

- 思ったことをすぐ口にする(「どうしてハゲてるの?」など)

- 話が一方的である(自分の興味のある話だけ)

- 昆虫の名前、国旗など抜群に記憶力がいい

- 1人で遊んでいることが多い(1人遊び、マニアックなオリジナルの遊び)

- 変化を嫌う(ものや行為へのこだわりがある)

- 急に予定が変更になるとパニックを起こす

- 能力の著しい偏りから、対人関係、情緒の問題を引き起こす

知的遅れがある場合

- 視線が合わない、合わせようとしない

- コマーシャルなど、場に合わない独り言を言う

- ことばがなく、奇声を上げる

- 特定のもの(水、鍵、食べ物など)にこだわる

- 回るもの、光るものに強く関心をもつ

- 人に関する関心が乏しい

- 興味のない空虚な笑いが見られる

- 同じ動きを繰り返す(くるくる回るなど)

- 知的な遅れや能力の著しい偏りから、社会適応が困難になる

ASDの特性

目に見えない物の理解が困難です。

さらに、自分を守る心のバリアが弱いことがあります。

このことから、状況の理解が困難であったり、不安感が強かったり、精神年齢が幼いという特性があります。

でも、記憶力が異様に良すぎるという……。

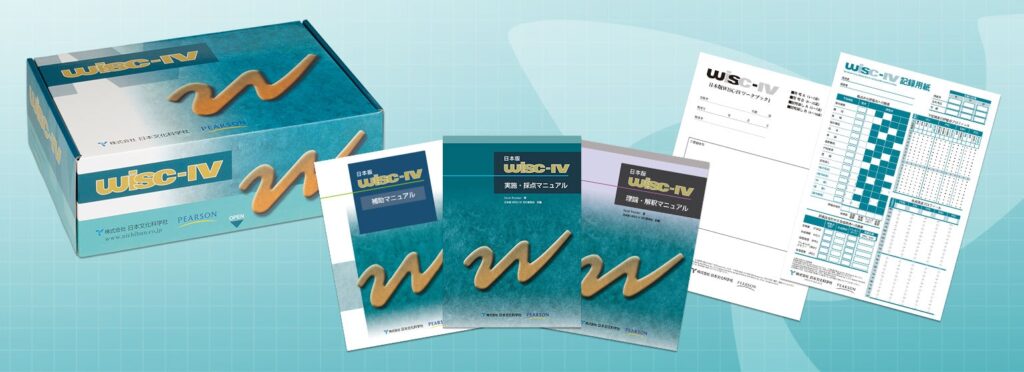

WISC-IVの特徴

WISC-IV(ウィスク・フォー)知能検査では次のような特徴が出ます。

- GAI>FSIQ(CPIの障害)

- 処理速度が低い

- WMIとFSIQに差がある

これらから、「実行機能不全」や「見通しの困難さ」を引き起こします。

ASDの二次的障害

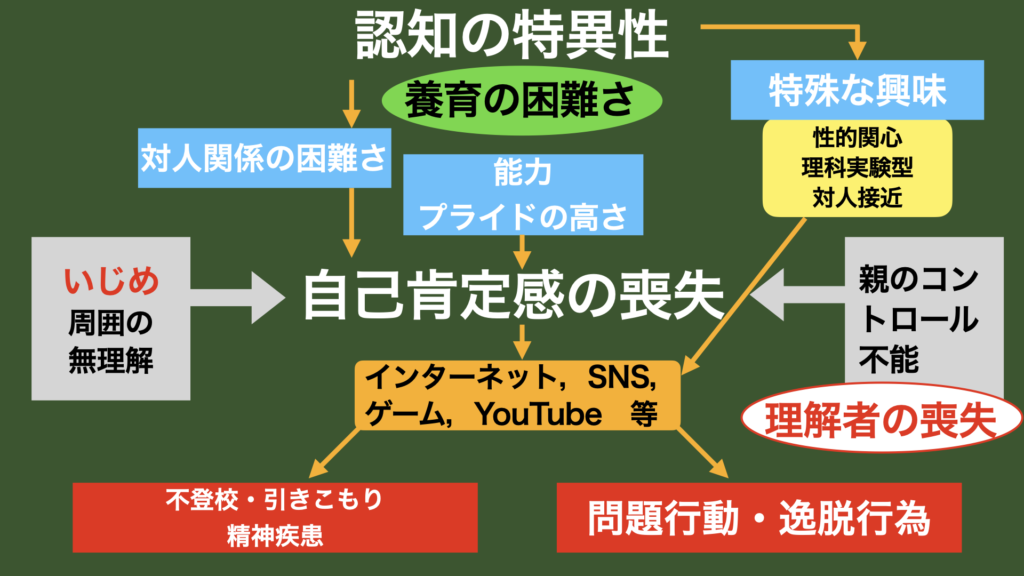

ASDはその認知の特異性から、親や周りの友人からの理解がなかなか得られず、「自己肯定感の喪失」に繋がります。

さらに、特殊な興味をもつことも重なり、インターネットやゲーム、YouTubeなどにどっぷり浸かるようになります。

このことで「不登校・引きこもり」や「問題行動を起こす」ことが増えます。

限局性学習障害(学習障害、もしくはLD)とは

聞く、話す、書く、計算する、推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態です。(身体障害、知的障害などの障害がない場合です。)

医学的には3種類のタイプがあります。

読字障害(ディスクレシア):読みの困難

字を読むことに困難がある症状です。

独自障害は学習障害と診断された人の中で一番多いようです。

- 音読の速度が遅い。1文字ずつ区切って読む(逐次読み)。

- 文字や行を読み飛ばしすることが多い。

- 語尾や文末を読み間違えることが多い。

- 「ろ」や「る」など形の似ている文字を見分けることが難しい。

- 聴力は正常にも関わらず、言われた言葉を聞き間違えることが多い。

書字表出障害(ディスグラフィア):書きの困難

文字や文章を書くことに困難が生じる症状です。

字が全く書けないわけではなく、人によって現れる症状が異なります。

脳損傷による症状と区別するために「発達性読み書き障害」と呼ばれることもあります。

- 子どもの頃から文字に興味を示さなかった。

- ひらがなで書けない文字がある。

- カタカナを習得するのが難しい。

- 漢字をなかなか覚えられない。覚えても忘れやすい。

- 英語の読み書きが苦手。

算数障害(ディスカリキュア):算数、推論の困難

数字そのものの概念や、数の大小、図形や立体問題の理解が難しくなる症状です。

数を数えるのが苦手である。

- 時計が読めない、時間がわからないことがある。

- 算数の簡単な1桁の足し算や引き算の暗算ができない。

- 繰り上がり、繰り下がりが理解できない。

- 九九がなかなか覚えられない。

- 図形の模写(視写)が困難である。

- 筆算はできるが暗算が苦手である。

おわりに

LDは、知的な遅れがない学習困難教科学習が始まってみないとわからないことが多いです。

そのため、「小学校のうちはできていたのに……まじめに勉強しないからだ!」と周りの大人の理解が得られないケースがよく起こります。

すべて疑うわけではありませんが、障害のもつ特性を理解して、児童生徒をよく観察して支援していきましょう。

コロナ対応等で大変な時期ですが、一緒にがんばりましょう。

春はもうすぐそこです。応援しています。

コメント