今まさに教育現場は大きく変わろうとしています。

新型コロナウイルスの影響も受けて、教育×テクノロジーによる「新たな学びの場」を広げようとする動きが加速しています。

そんな中で、学校で働く私たちも10年後の教育を見据えて、子どもたちに新しい学びを提供していく必要があります。

今回は、変化が加速する中で生まれた新たな教育「EdTech」と「STEAM」について紹介します。

EdTechとは

Education(教育)とTechnology(テクノロジー)を融合して造られた言葉で、(EdTech)エドテックと読みます。

ひと言でいうと教育分野にテクノロジーの力を入れることでイノベーションをもたらすことです。

AIや動画、オンライン会話といったICT技術を活用した教育技法で、主に、学びの主体化と効率化を目指します。

小学校でのプログラミング学習の拡大し、文科省の検討会議では2024年度にデジタル教科書(学習者用)本格導入を提案しました。

STEAMとは

アメリカのオバマ政権時に提唱された教育モデル「STEM」(ステム)がもとになっています。

Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・物作り)、Mathmatics(数学)を融合して造られた言葉です。

これにArt(芸術・リベラルアーツ)を加えたのが「STEAM」です。

知識やスキル習得そのものでなく、生徒の「知の創造性」を育む視点の教育的アプローチで、理数教育に創造性を加えた教育概念です。

文科省以外でも議論されている「教育」

経済産業省では教育改革に関する有識者会議を設置されました。

2018年1月に設置された「未来の教室」と毎年6月に提言される「EdTech研究会」があります。

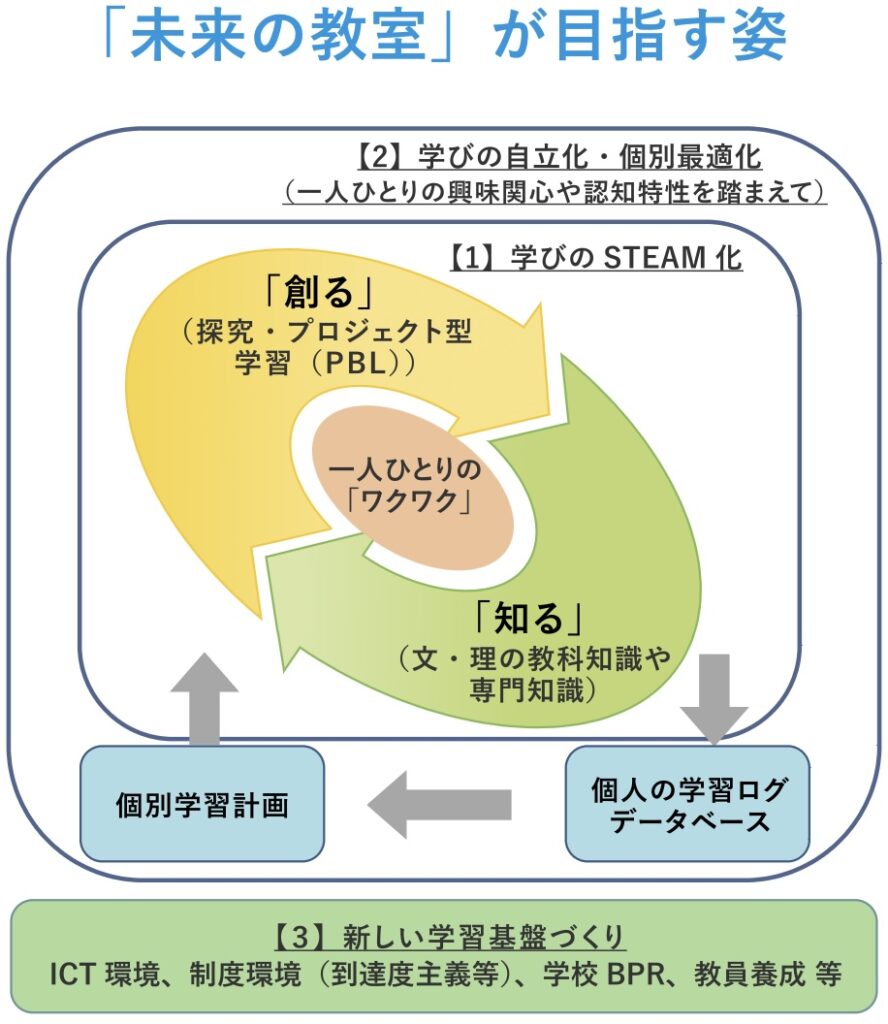

経済産業省による「未来の教室プロジェクト」では学びを止めない未来の教室がうたわれています。

2019年6月の第2次提言は、初等教育に焦点が当てられました。

具体的には「学びのSTEAM化」「学びの自立化・個別最適化」「新しい学習基盤の整備」の3つの柱で構成され、9つの課題とそれに対応するアクションを提言しました。

おわりに

これまでのスタンダードであった、先生が黒板に書いたことをノートに書き写して覚えるような「一斉授業」では、子どもたちの学びをカバーしきれなくなってきています。

今の教育現場にある「教員の負担」「教育格差」などの課題を解決するためにも「新しい教育の形」を作っていかなければなりません。

梅雨が明け、都心では連日猛暑が続いています。

熱中症には十分気をつけて、1学期ラストスパートを一緒に頑張りましょう。

応援しています。

コメント