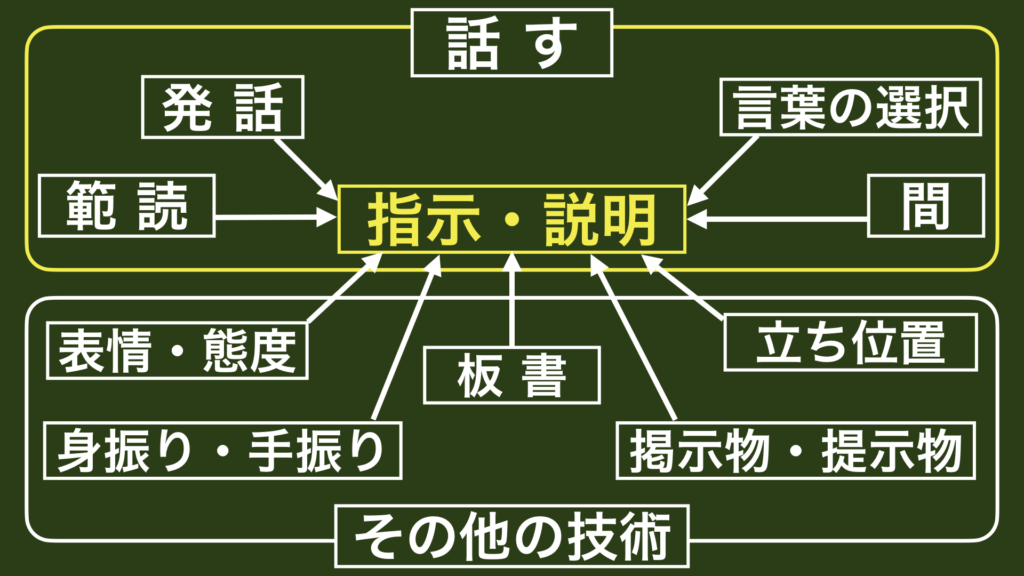

授業の中で、生徒に話を聞かせるためには、私たち教員に「話す技術」が必要です。

範読、発話、言葉の選択、間、指示・説明など

さまざまな場面において、話し方を意識することで生徒が理解しやすい授業を作ることが可能になります。

今回は、「話す技術」について紹介していきます。

範読

範読とは、教師が「児童生徒のために模範として音読すること」を言います。

小学校の先生や中学校の国語科の先生はもちろん、中学でも道徳の授業で範読する機会があります。

範読のポイントは次の4つです。

- ゆっくり

- はっきり

- ていねいに

- 強弱と抑揚をつけて

また、道徳などでは、たまに読み方がわからない言葉(郷土愛の資料や偉人の伝記に多い気がします)が出てくるので事前に確認が必要です。

発話

話を聴かせるテクニックです。

語尾・文末を伸ばさずに、つなぎ言葉(え~と、まあ、あの~、う~んと等)は使わないようにしましょう。

話す速さを変えましょう。(でも、早口はダメです。)

意識しないと、1分間に5・6回は使ってしまいます。(多い先生は10回以上も…)

語尾伸ばしやつなぎ言葉1回を1.5秒くらいだとすると、50分の授業では375秒も…

週4時間(年鑑140時間)の教科であれば、

年間140回 × 375秒 = 52500秒 = 約875分 = 50分授業の17.5回分!!

つまり、約1ヶ月分の授業にあたるというわけです。

「授業が聞き取りにくい」だけでなく、学習の「定着率」や「学力」にも影響がありそうですよね。

言葉の選択

「単語」や「表現」一つで、生徒の受け取る印象は変わってきます。

表現するときは肯定表現で

たとえば、「この問題はやらないで」という説明では「やらなくてよい問題」と認識してしまいます。

これを、「この問題は飛ばして」と説明すると“今は“やらなくてよい問題だけど、あとから「ちゃんと必要な問題」であることを意識させることができます。

簡易な言葉で

「簡易な表現で」というと子どもたちは「ん?」となってしまいます。

「やさしい(かんたんな)言葉で」というと子どもたちにも伝わります。

二重否定禁止

そのやり方なら、「やれないこともない」でしょう。…では、伝わりにくいです。

そのやり方なら、「やれる」でしょう。…と、はっきり述べましょう。

間

話にメリハリを与えます。

話さないことも大切なテクニックです。

- 集中・沈黙のための「間」

- 話題を変えるための「間」

- 思考のための「間」

- 観察のための「間」

指示・説明

これは、「範読・発話・言葉の選択・間」の合わせ技です。

これは、とある中学校の「生徒授業アンケート」の結果から一部抜粋したものです。当てはまるものがあったら要注意!

- 板書が整理されていない

- 「え~」とか「あ~」といった言葉が多くて聞きにくい

- ダラダラ喋っていてポイントがなんだかわからない

- 「自分で考えてごらん」と言っておきながら、考えているときに声をかける

- 質問に答えてもらえない(専門的な知識不足も含む)

- 生徒とのコミュニケーションがない

- いつもパターンが同じ

ヒヤッとするものもありますよね。

おわりに

授業がわかりにくいというのは、ほとんどが「話すこと」に関わります。

「話す」技術は教員にとって、とても大切なものです。

日頃から意識して、「話す技術」を磨いていきましょう。

5月もさまざまな行事に向けて忙しいですが、一緒に頑張りましょう。

応援しています。

コメント