僕は、新卒の初任で担任をもたせてもらいました。

ついこのあいだまで学生だった僕にとって、何よりも自信がなかったのは、学級活動でも、教科の授業でもなく、「道徳の授業」でした。

そんな僕でも、10年もやっているとそこそこできるようになりました。

もちろん、たくさん研究もしました。

巷では道徳の授業実践で、素晴らしい先生がたくさんいます。

ですが、僕の実践を真似すれば、道徳が苦手な人もきっと少しは自信が持てるようになります。

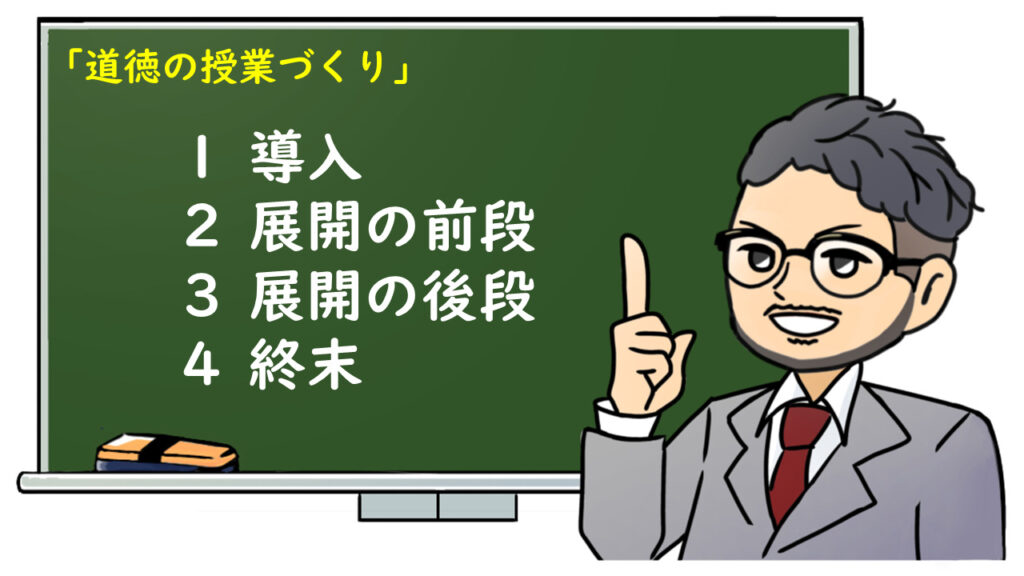

今回は、そんな「道徳の授業づくり」のポイントを紹介していこうと思います。

道徳の授業のパターンは決まっている

実は、道徳の授業のパターンは決まっています。

これを意識して進めることができれば、時間が足りなかった(余った)ということはなくなります。

導入(動機付け)

本時の内容項目の意識付けをします。時間は10分以内にとどめたいです。

ここでは時間をかけすぎることなく、伝えることは「端的に」を目指します。

展開の前段

まず、教材提示をします。

そして、読み物教材を範読したり、動画視聴したりします。

国語の音読と違い、読み方を指導するわけではありません。

生徒に読ませずに、範読は必ず「教員」が行いましょう。

範読する際は、1~2回は読む練習をしておいた方が良いです

さらに、必要なら補助発問で教材理解を深めましょう。

中心発問をしたり、個人で考えさせたり(ワークシート等を使って)します。

時間は15~20分くらい。

前段(中心発問まで)でだいたい半分の時間を使えると良いです。

指導書に範読CDがついていることがあります。

読みの準備する時間がなかったり、中学の道徳で扱う資料は長かったりするので、僕はCDでも構わないと思います。

他にもメリットはあります。

- 登場人物のセリフの読み分けなど、CDの方が上手で聞きやすい。

- CDは時間も決まっているため、授業の時間配分がしやすい。

- CDの流している間に机間巡視をして、集中できていない生徒の指導もできる。

よく「先生が読まなきゃだめだよ。」という先生がいますが、僕はそんなことないと思います。

資料の準備に充てたり、発問を考えたり、読む時間を別のことに使える方がよっぽど効率的だと思います。

僕は、資料によって範読もCDも使い分けています。

展開の後段

シェアリング活動をします(主体的・深い学び)

4人グループが主流ですが、班単位や隣同士でも行います。

時間によっては、挙手(または指名)で学級全員にシェアします。

時間は15~20分くらい。

※あくまでも考えをシェアすることが目的です。グループで意見をまとめさせようとはせず、「あぁ、こういう意見もあるのかぁ」と思う程度でOKです。

終末

ここでは、振り返りをします。(ワークシート等を使って)

時間は10分程度で構いません。

「どう感じたか」ではなく、「今後どう行動するか」という視点で考えさせましょう。

最後はきれいにまとめようとせず、余韻を残して終わって大丈夫です。

教師の説話をする場合は、押し付けにならないように!

授業をする上での留意点

授業パターンが決まっているということは「マンネリ化しやすい」ということです。

マンネリ化すると生徒は考えなくなります。

そこで、それを打破するために、次の4つを意識します。

- 導入で引きつける。

- 教材提示の方法を時々変える。

- 生徒の意識を高める中心発問をする。

- グループシェアリングのメンバーや人数を頻繁に変える。

教師の役割はティーチャーではなく、ファシリテーターの意識で!

授業のヒント「道徳脳で考えよう」

僕は、最初の道徳で「“道徳脳”で考えよう。」という話をします。

「道徳脳」ってなんですか?

たとえば、次のような文章があったとします。

花子が花を8本持っていました。

次郎は持っていません。

花子は次郎に4本あげました。

この後、「花子の花は何本になりましたか。」と問われれば、頭の中は「数」に注目します。これが「算数脳」です。

次に、「次郎はどんな気持ちになりましたか。」と問われれば、数はあまり気にならず「状況」を見て次郎の心情を推測します。「きっと、嬉しいだろう。」と、これが「国語脳」です。

では、次のように問われたら……

「次郎はもらってよかったのでしょうか。」

こう聞くと、もらった花の本数は何本であれ、関係なくなります。また、花をくれた花子の気持ちも重要ではなくなります。気になってくるのは、「何の理由もなくものをもらってよいのかどうか」です。

このとき、頭の中では「倫理」に注目しています。正しいか正しくないか。善いか悪いか。人の道を外していないか。このような視点で考える頭を「道徳脳」と呼びます。

この「道徳脳」とは、さくら社の「道徳読み」という本に紹介されています。

「考え、議論する道徳」の基本となる考えが詰まった本です。道徳の授業づくりに悩んでいる先生はオススメの一冊です。

一度読んでみてはいかがですか?

おわりに

道徳は、教科の授業と違って専門でない分、新たな気づきが得られる奥深い教科だと思います。

何度もやって慣れてくると、「導入をこうしてみようかな」とか「映像資料はアレを使ってみよう」とか「どういう発問がおもしろいかな」とか考えるのが楽しくなってきます。

よく道徳の講演に行くと、「パターン化しないように」と耳にします。

ですが、基本のパターンができずアレンジはできません。

まずは、パターンを覚えて道徳の授業への抵抗感をなくすことから始めていきましょう。

コロナ対応等で大変な時期ですが、一緒にがんばりましょう。応援しています。

コメント